特集FEATURE

噂の復活ルート

「伊藤新道」は、こう歩け!

~地図だけではわからない、裏話多めのルートガイド~

2023年8月、30数年ぶりに再開通したのが、北アルプス南部の「伊藤新道」だ。

噂の古道の歴史と復活までのいきさつを深く知る山岳ライターが、その裏話と安全に楽しむためのガイドをお届けする。

2023年8月20日、とうとう30数年ぶりに再開通を果たしたのが、北アルプスの古道・伊藤新道。この道は三俣山荘の初代ご主人である伊藤正一さんが巨額の私財を投じて開削し、1956年に通行を開始したルートで、山上の別天地、桃源郷ともいわれる雲ノ平への最短ルートとして湯俣と三俣を最短の距離で結んでいる。しかも最小の体力で登れるようにと可能な限り急勾配の区間をなくし、火山性の成分のために苔も生えない赤茶けた湯俣川と鷲羽岳山腹の森の中を通って、緩やかに標高を上げていく。歩きやすいだけではなく、途中には槍ヶ岳や硫黄尾根の眺められる展望台があり、少しだけルートを外れれば原始的でワイルドな温泉まで楽しめるなど、北アルプスの魅力を凝縮したような道のりである。

しかし、湯俣川沿いの地形は安定せず、地下水位の上昇に原因を持つと思われる岩盤の崩落が多発。硫黄尾根方面から流れ込む火山ガスによって吊り橋のワイヤーは激しく傷み、1980年代には通行困難になってしまっていた。そんな伊藤新道を復興し、再び多くの人が歩けるようにすることは、2016年に亡くなった正一さんと長男の圭さんの悲願だった。

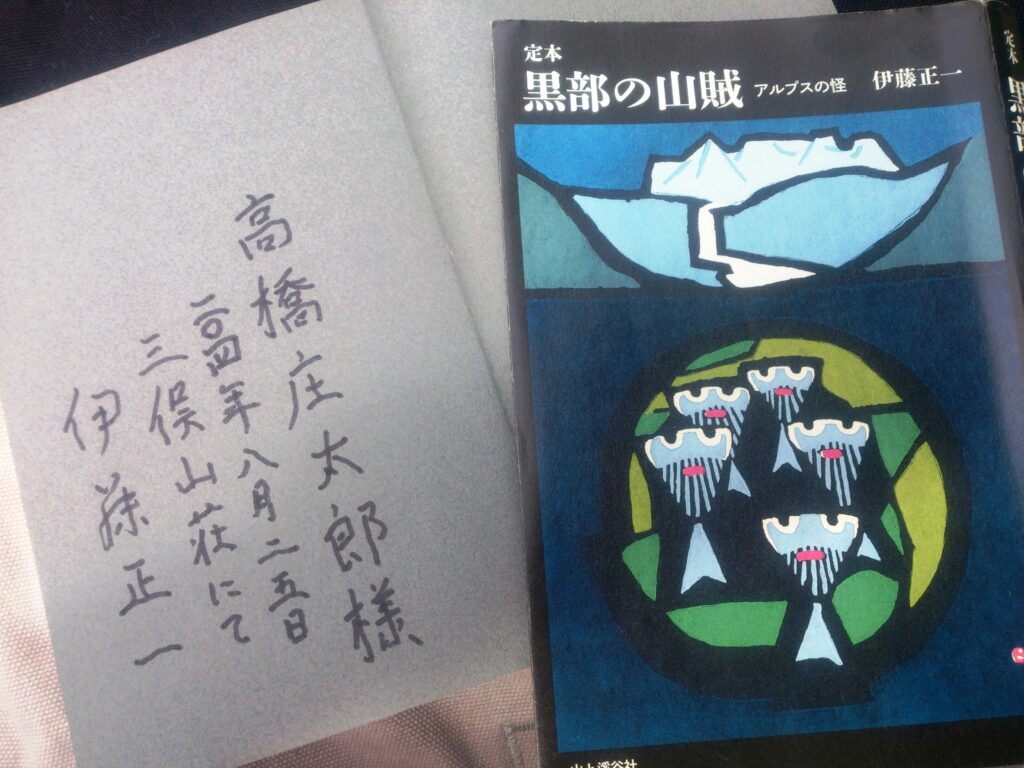

ところで、僕(山岳ライター高橋庄太郎)の伊藤新道へのかかわりは、もともと僕が正一さんの著書『黒部の山賊』の愛読者だったことにさかのぼる。僕は北アルプスを縦走して三俣山荘に立ち寄るたびに正一さんの昔話を聞いたりしていたが、当初はプライベートで、ただの登山客でしかなかった。

そんななかで2009年、僕に雑誌『山と溪谷』から伊藤新道の取材の依頼が入った。僕は以前から“新道”という存在に興味があり、それを踏まえて発注された仕事である。当時はほぼ廃道と化していた伊藤新道を圭さんの案内で下ろうというもので、竹村新道を経由して三俣山荘に入り、下りで伊藤新道を使った。そのころの伊藤新道には往年の切れたワイヤーや吊り橋の跡は残っていたが、ロープのようなものすらどこにもついていない、まさに通行困難なルートであった。

そこで可能な限り歩きやすいようにと秋の減水期を待っての取材となった。“茶屋”で弁当を食べてから湯俣川に下り、9月半ばの冷たい湯俣川の渡渉を繰り返す。現在、ガンダム岩といわれている難所では胸近くまで水に浸かって突破したが、もしも僕ひとりで挑戦していたら初見ではとても通過できず、三俣山荘まで引き返していたかもしれない……。

ともあれ、そこから圭さんとの付き合いが始まった。僕は在庫が売り切れて古書として高値を付けていた『黒部の山賊』の復刊の手伝いをしたり、伊藤新道をテーマにしたNHKの番組にいっしょに出演したりするほど、三俣山荘との関係は次第に深まっていく。同時に僕はまるで伊藤新道の広報担当のように、多様なメディアに紹介記事を書きまくった。もちろん伊藤新道がすばらしすぎる道だからこそ、多くの人に知ってもらいたかったのである。

毎年のように三俣山荘へ出入りしているうちに、圭さんが伊藤新道を再開通させる覚悟を決めたことがわかった。正一さんがお亡くなりになった数年後、2018年あたりだろうか。以前、正一さんにインタビューしたとき、正一さんは同席していた圭さんに向かって、「伊藤新道をいつかもう一度歩けるようにしてくれないか」と遺言のようなものをつぶやいていた。その言葉をとうとう実行しようと動き始めたのだ。

僕は圭さんと伊藤新道を歩き、三俣山荘でメシを食いつつ、いろいろな意見を交換した。ここに避難小屋があれば安全だ、目立つ地形には名称を付けてルート上の目印にしたい、すべての水が湯俣川に流れ込む伊藤新道でトイレの問題はどうするのか、などと。

その後、再開通に先駆けて一度はかけた吊り橋が増水で破壊されるなど多くの紆余曲折ありながらも、伊藤新道の重要ポイントに3つの吊り橋が再架橋され、その他の危険個所にも十分すぎるほどの手が加えられた。

そして2023年8月19~20日には、当初は「伊藤新道開通祭」として企画されていた「ゆまキャン」というイベントが湯俣で開催。伊藤新道はついに復活を遂げたのであった。

なお、僕はゲストとして「ゆまキャン」で伊藤新道について語り、翌日には再開通直後の伊藤新道で三俣へ向かうはずだった。しかし、まさかのコロナウィルス感染によってドタキャンに……。それでも翌9月には再開通した伊藤新道をとうとう歩き、多くの登山者がうれしそうに歩く姿を目の当たりにして、よみがえる歴史に感動させられたのだった。

2023年は良くも悪くも伊藤新道には特殊な年だった。圭さんが「俺が生まれてから初めて」というほど湯俣川の水量は少なく、僕が連れて行った中学生の息子ですら難なく歩くことができるなど、結果的に初心者でも安全に通行することができた。足元がサンダル履きだったり、ヘルメットを用意していなかったりするような準備不足の人でも支障なく歩けてしまったことは、ある意味恐ろしい。続く2024年も水量は少なく、いまのところ重大事故は発生していない。こ2023年もしくは2024年に初めて伊藤新道を体験した人はかつての荒れ果てた伊藤新道をイメージできず、再整備の必要があったとは想像しにくかっただろう。

北アルプスに限らず、日本の山の主要登山道には尾根沿いが多く、伊藤新道のような沢沿いは少ない。沢は台風や雪解け水で増水すれば驚くほどに地形を変え、落石や土砂崩れが多発する。冬には雪崩の巣になり、ときには音速に近いスピードと圧倒的な雪の重量で谷間を襲い、埋め尽くす。だから、沢沿いの登山道は維持が難しい。

それにいくら伊藤新道が復活したといっても、昔は5つあった吊り橋は3つしかかけられていない。しかも、その3つの吊り橋は早くも傷みつつある。十分な知識と力量を持たない登山者が安易に伊藤新道に挑戦すれば、いつ大事故が起きてもおかしくはないと僕は思っている。

これからも毎年、毎年、伊藤新道の状況は変わっていくだろう。それに合わせて臨機応変に対応し、自力で困難を克服していかねばならない。しかし、それが伊藤新道のおもしろさだ。 伊藤新道に足を踏み入れる前には、必ず湯俣山荘や三俣山荘で最新情報を手に入れてほしい。そのうえで、事故を防止するのに役立ち、さらなる楽しみを得られる知識を頭に入れておいてほしい。これに続く他のレポートでは、これまでに何度も伊藤新道に足を踏み入れている僕の視点によるガイド的な要点をまとめている。ぜひ参考にしていただきたい。ただし、もう一度繰り返すが、伊藤新道の状況は毎年変わっていく。現場で最終的に適切な判断を下すのは、それぞれの登山者自身だ。

山岳ライター高橋庄太郎的

伊藤新道ガイド

~見どころ・穴場・危険ポイント~

伊藤新道を使って三俣や雲ノ平へ向かうときに、その拠点となるのが「湯俣山荘」だ。一時はただのコンクリートの塊と化していた湯俣山荘は伊藤新道の再開通とともに復活を果たし、いまは現代的なリニューアルによって北アルプス屈指の居心地の良さを味わえる山小屋となっている。登りで伊藤新道を使う場合は、必ずここに立ち寄って最新情報を入手してほしい。一方、下りで伊藤新道を使う際はハードなルートを歩き終わり、最後にのんびりと休憩できる得難い場所だ。

伊藤新道は登りにでも下りにでも使えるが、ここでは湯俣から三俣に向かう場合で説明していく。

初日はタクシーが入れる高瀬ダムの堰堤から、はじめに湯俣まで歩かねばならない。それほど時間がかかるわけではないが、少なくても2時間、一般的には3時間程度だ。ただ、この2~3時間は思いのほか大きい。そもそも現在の伊藤新道を湯俣から三俣まで歩き切るためには、早朝に出て、夕方前までの到着を目指すのが普通だ。一般登山道と違ってコースタイムの目安を算出しにくいうえに、湯俣川の水量や登山者の力量によって所要時間がどれくらいになるのか判断しにくいため、可能な限り早く出発することが安全に直結する。 そんなことを踏まえると、早朝に高瀬ダムから歩き始め、その日のうちに湯俣を経由して三俣山荘まで安全な時間帯のうちにたどり着くという計画を実行できるのは、体力がたっぷりあって、相当なスピードで歩ける人のみとなる。ハッキリ言えば、よほどのエキスパートでもなければ、初日のうちに高瀬ダムから三俣まで歩くという計画は現実的ではないのだ。時間に余裕がないと道迷いやちょっとしたトラブルでも起こせば、すぐに暗闇が押し寄せ、山中で苦しい一夜を過ごさねばならない。それでは危険すぎるのである。

そこで計画を立案するときは、初日は湯俣山荘までとしたい。ハードな伊藤新道は小屋泊にして装備を軽量にしたほうがいいが、荷物が重くなってもテント泊を好む人は対岸の湯俣温泉晴嵐荘前のテント場を利用しよう。

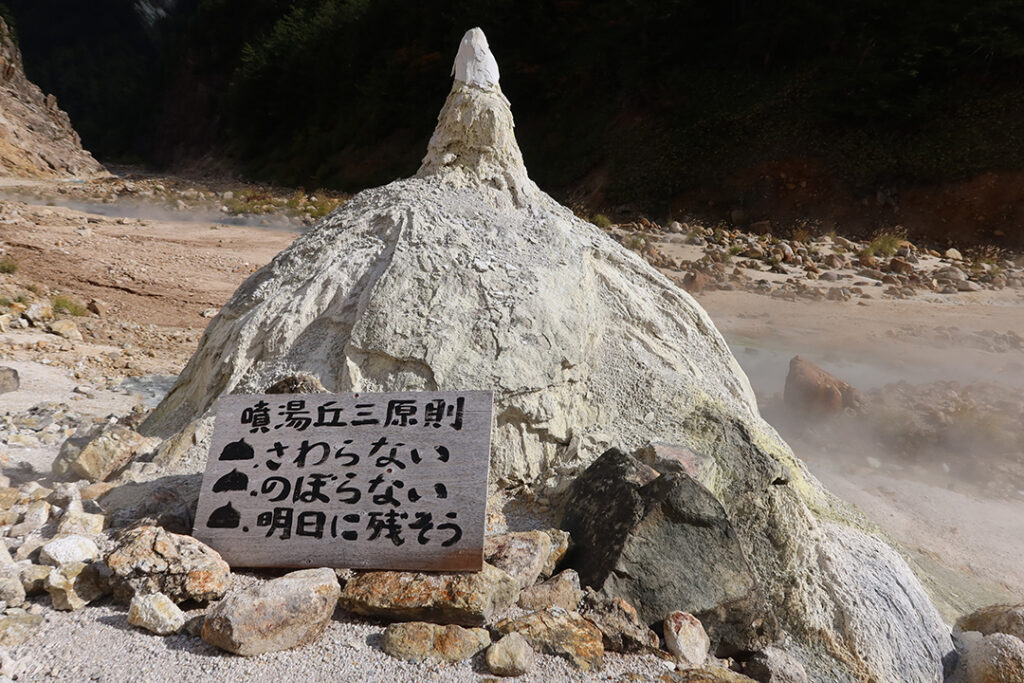

湯俣までと割りきった初日は、到着後に時間を持て余す人も多いはずだ。ならば早速、噴湯丘を見に行こう。どうせ翌日に通るからと、時間があっても見に行かない人は多いが、それは間違いだ。早朝は湯俣川の河床まで陽が差さず、薄暗くて噴湯丘がきれいに見えない。しかし夕方前で谷間を太陽が照らしている時間は、真っ白な噴湯丘が光り輝いている。だからこそ、翌日に通る場所にあっても、噴湯丘は初日のうちに一回見に行ったほうがいいのである。

2023年9月、再開通したばかりの伊藤新道を僕が歩きに行ったときも、初日のうちに噴湯丘を見物し行った。やはり午後の光で眺める噴湯丘は美しくて愛らしい。

ところが、噴湯丘に近付いた僕は絶句してしまった。記憶にある噴湯丘と様相が変わり、頭の部分は崩れかけ、先端近くのいわば肩のような位置には足跡も残っていたからだ。湯俣のアイコンである噴湯丘は、国の天然記念物だ。それを人間が傷めていいはずがない。噴湯丘に影響を与えていいのは、風雨や積雪、水流などの自然の力だけである。荒々しく、原始的な自然が残る伊藤新道を心から楽しみ、次世代に残していくためには、それぞれにマナーが求められる。

伊藤新道のようになかば閉ざされたような区域で自然を守るためには、トイレの問題も大事だ。適当に処理すると汚物はすべて水流に流れ込み、湯俣川は下水道と化してしまう。湯俣山荘では携帯トイレを販売しており、これを持参して使用すれば、湯俣川は美しく保たれていくはずだ。いまのところ伊藤新道沿いには携帯トイレブースなどはないが、幸いなことに岩陰や木陰など、いくらでも身を隠せる場所はある。自分の汚物を持ち歩くのは嫌なものだが、今後はそれが当たり前になっていくに違いない。

2023年は記録的な渇水で、湯俣川は例年よりも格段に水位が低かった。しかも再開通したばかりの伊藤新道は整備が行き届き、思いがけないほど誰でも簡単に通行できる状態になっていた。その結果、まさかのサンダル履きやヘルメットなしでも難なく踏破する人が続出し、反対にのんびりと日暮れまで歩き続ける人もたくさん現れた。しかし重大事故を起きなかったのは、ただの偶然だろう。その年の10月には伊藤新道で稜線まで登った登山者が、知識の欠如と装備の不備によって、別ルートで下山する際に遭難。これはたまたま伊藤新道を歩き終えたあとの事故で、無事に助かったのは幸いだが、今後の伊藤新道のあり方について深く考えさせられる事故だった。

僕は伊藤新道を軽く見た登山者がいずれ大きな事故が起きるのではないかと心配していた。だが、なんと2024年も渇水が続き、2年にわたって伊藤新道の通行は容易な状態が続いた。しかし、伊藤新道の道中で見られる地形の荒々しさは、そこが自然の猛威にさらされ続けてきたからこそ生まれてきたものだ。けっして甘く見てはいけない。

電波がほぼ入らない伊藤新道では救助に時間がかかる。助けを求めることすら簡単ではなく、ヘリコプターで飛べる区間も限られている。入念に装備を選ぶことは、それはそのまま安全対策につながっていく。

とくに重要なのは、足元のシューズだ。伊藤新道は一般登山道とは異なり、何度も水に入って渡渉しなければならず、ルート上は浮石ばかりで転びやすい。そこで、水抜けがよく、滑りにくく、足をひねっても捻挫しにくいシューズの出番だ。このとき、ゴアテックスのような素材を使った防水性は、むしろ邪魔なだけである。ただし、普通の沢と違うのは、火山性の成分が流れ込んでいる湯俣川の石には苔が生えず、フェルトのアウトソールを使った渓流シューズ(沢靴)は不適切だということ。渓流シューズでも、フェルトではなく、ヴィブラムのようなゴムや樹脂を使ったソールのものにすべきだ。そのようなシューズならば、沢の区間が終わってからの森の区間や、稜線上でそのまま縦走コースに移っても一足で済ませられる。

ヘルメットをかぶることも忘れてはいけない。

転倒しやすく、落石も多い沢の区間では常に使用したいが、とくに「ガンダム岩」や「赤沢」は危険である。

渡渉の際には水流の圧力への抵抗力を高めるために、トレッキングポールが有用だ。これを使えば、二本足歩行の人間がいわば四本足歩行のような状態で行動することができ、たとえ流れのなかで体がふらついてもバランスを取りやすい。

しかし、それでも流れの中で転倒する可能性はある。荷物は完全に防水しよう。強靭な素材で作られた巨大なドライバッグ(防水性の袋)にすべての荷物を入れ、それを背負えるようにしたバックパックも発売されている。だが、荷物を小分けにして防水し、一般的なバックパックのなかに入れるという方法でも十分だ。

そして、万が一に備えて、ツエルトや簡易的な調理用具、防寒着、ファーストエイドといったビバーク装備も必ず持参しなければならない。伊藤新道にはいくつかの緊急ビバークに適したスポットがある。伊藤新道に立ち入る前に、湯俣山荘や三俣山荘でしっかりと確認しておくとよいだろう。登山はとにかく安全第一。とくに伊藤新道のような場所では、いくら注意しても、注意しすぎることはない。

そんなわけで、注意点の説明が多くなってしまったが、最後に僕のお勧め穴場スポットをいくつか紹介しよう。

ひとつは、「八畳大岩」。正確に言えば、そこから少し登って行った展望台的な場所だ。ここは以前、伊藤新道をテーマにしたテレビ番組のロケのときに八畳大岩で待機する時間が生じ、ヒマつぶしに登った目の前の斜面で僕が偶然見つけたポイントだ。

そこからは伊藤新道と湯俣川の上・下流を眺められる。つまり、自分が歩いてきたルートと、これから歩くルートを確認できるのだ。さらには遠くに日本二百名山の燕岳の姿を見上げられ、長時間いても飽きない場所なのだ。

興味深いのは、さらにその少し上で古びて色あせたトラロープを発見したことである。これはかつて伊藤新道を付け直したときの跡らしい。この展望台的な場所は、偶然にもこの地の歴史を肌身で感じられる場所なのだった。

もうひとつ、いやもうふたつは、至近距離に位置している「野湯」と「白影の滝」で、伊藤新道から外れて往復1時間程度は見ておきたい場所にある。

なぜこんなところに? という位置にある野湯は、これぞ秘湯中の秘湯という存在! この周囲の山域では雲ノ平よりも一段下がった場所にある高天原温泉が日本一山深い地点にある秘湯として有名だが、野湯に比べればいかにも人間がきれいに管理している温泉だ。しかし伊藤新道の野湯の原始性はそれをはるかに凌駕する。

もっともワイルドすぎてしっかりとお湯が溜まるほどの湯船はなく、短時間では足湯程度しか楽しめないのだが。興味がある方は、なんとか足を延ばして体験していただきたい。

そこからさらに枝沢をさかのぼった位置にある白影の滝は、すぐには見つけられないかもしれない。だからこそ岩を乗り越えて発見したときの喜びは格別だ! そこから流れる水は暖かくないとはいえ、白地に黒で線を描いたような風景は、まさに温泉が近くにあるからこその風景。狭い場所ゆえに写真は少々撮りにくいが、その代わりに自分の目に焼き付けてほしい。

これらの場所は僕のお勧めスポットだが、美しいと思う場所、面白いと思う場所は人それぞれだ。伊藤新道を歩きながら、自分だけのお気に入りスポットをぜひとも見つけてほしい。

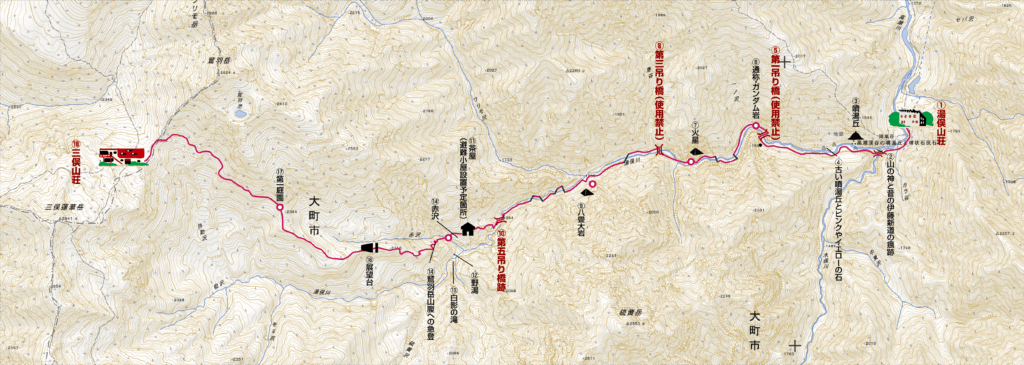

ルートマップ

①湯俣山荘

伊藤新道の再開通前は完全に出入り口や窓が封鎖され、廃屋のようなたたずまいだったのが、ウソのように美しくリニューアル。高瀬ダムを経由して早朝から伊藤新道に入る人でも決して素通りせず、必ず立ち寄って最新情報を入手しよう。現在の小屋内には当時の看板や道具も飾られていて、往年の姿をしのぶことができ、現在は小屋の右手にハンモック場も併設している。テント泊の場合は対岸の湯俣温泉晴嵐荘の前の敷地を使う。

②山の神と昔の伊藤新道の痕跡

湯俣山荘から少し上流に進むと湯俣川と水俣川の合流点。ここには以前から吊り橋がかかっている。ここから水俣川方向には、以前の伊藤新道と同様に廃道と化しているクラシックルート、宮田新道の跡が残っており、現在も沢登りの装備で入る人がいる。いつかそちらへのルートも再興されればいっそう湯俣は面白くなるだろう。吊り橋を渡ると山の神の鳥居だ。ここで手を合わせ、伊藤新道の安全通行を祈願しよう。そのまま湯俣川右岸をわずかに進んだら、頭上の岩壁をよく見てほしい。かろうじて人が通れるほどの幅で岩が削られていうのがわかるはずだ。これは伊藤新道の昔の痕跡で、おそらく木材を使った桟道を通していたものと思われる。登って歩いてみることはできるが、はっきり言って相当に危険。あくまで自己責任で!

③噴湯丘

湯俣川左岸(上流から下流を見て、左側)に位置する国の天然記念物であり、伊藤新道最大の見どころのひとつ。文字通り、お湯が湧き出すところにあり、温泉の成分でかわいらしい形状の小ドームができている。だが、有名になるにつれて見物する人が増え、それに伴って年々表面が崩れ始めた。特に2022~2023年の差は激しい。自然にできたものなので形状の変化があって当たり前だが、再開通を果たした2023年にはこの上に登って写真を撮った不届き者の存在も確認されており、近年の形状の変化は明らかに人為的な損傷だ。再開通直後に湯俣山荘のスタッフとともに注意喚起の看板を作って設置したが、絶対に荒らさず、優しく見物してほしい。なお、湯俣の渓谷は深く、朝は光が当たらなくて薄暗い。光が当たって美しい噴湯丘を見たい人は、高瀬ダムから早めに湯俣へ到着し、夕方前に見に行くとよいだろう。また、湯俣からこの近辺までは湯俣川右岸にルートがあるので、間近で見るためには冷たい川に入って渡渉する必要が出てくるが、それだけの価値はあるはずだ! ただし、噴湯丘付近からは熱湯が流れ出しているので、火傷には注意を。

④古い噴湯丘とピンクやイエローの石

渡渉して噴湯丘を見物したあと、すぐに湯俣川右岸へ戻らず、そのまま少し歩いていくと、川岸には熱湯が音を立てて湧き出している場所があり、熱で変質して生まれたピンクやイエローのツルツルした岩が現れる。ここも光が当たる時間は特にきれいだ。さらに進むと、すでに温泉成分の噴出は止まっているらしい古い噴湯丘も現れ、火山地帯にある伊藤新道らしさを強く感じるユニークな地形を楽しむことができる。湯俣の近くでいえば、歩きやすいのは湯俣川右岸だが、見どころが点在しているのは左岸であることはあまり知られていないことなのであった。

⑤第一吊り橋(※2025年現在損傷のため使用禁止)

伊藤新道復活の第一弾として、2021年に先行して架設された第一吊り橋は、その年のうちに増水で流出。2022年にはより高い位置に付け直された。この第一吊橋には定点カメラが設置され、湯俣山荘を出発する前に水量をチェックできるようにしている。伊藤新道の吊り橋はシーズンオフには解体できるように簡易的な造りになっているため、過度な重量がかからないようにひとりずつしか渡れず、登山者が多いときは通過に時間がかかる。水量が少ないときはこの第一吊り橋を使わず、川を渡渉したほうが圧倒的に速い。

⑥通称・ガンダム岩

ここが伊藤新道の最大の難所だろう。湯俣川に覆いかぶさる巨大な岩があり、以前はその下で胸まで川に浸かって進んだあとに滑りやすい岩によじ登って突破したり、岩の横の崖にロープを張って登ったり、さらには数十mも崖を登って高巻きしたりと、かなりの危険地帯だった。実際に2021年にはこの場所を高巻きしようとした熟練の登山者が落石と滑落を起こして死亡している。2023年にはこの岩の上に金属のステップが打たれ、高巻きはもちろん、川に入らなくても通行できるようになった。とはいえ、ステップは岩の上で方向を変えているため、高い位置で体の向きも変えなければならず、アクロバティックで相当に怖い。高所恐怖症の人にはちょっと厳しい。水量が少なければ無理にステップを使わず、川の中に入って岩を這いあがったほうが安全だ。余談だが、僕にはこの岩がどうしてもガンダムのようには見えないこともあり、もっと和風で風流な名前に変更できないものかと思っている。

⑦火星

SF映画などに登場する“火星”の地表の雰囲気に似ていると名付けられた場所。伊藤新道では珍しく平坦な場所だ。悪天候時などのときはビバークに使いやすいので、覚えておいたほうがいい。落石の心配も比較的少ないために休憩適地でもあるが、それでも毎年新しい大きな石が落ちているのを見かける。あまり岩場のほうへは近付かず、離れた場所で腰を下ろそう。

⑧第三吊り橋(※2025年現在損傷のため使用禁止)

かつてはガンダム岩と同様、通行困難な難所。右岸の岩肌にはいまも赤いペンキで「引き返す勇気を! 雨天時」という往年の文字がうっすらと残っている。以前、僕はここで胸まで水に浸かって右岸を通っていき、なんとか浅い位置を探して渡渉したことがある。だが、吊り橋を付け直したことで、現在は一気に安全な区間に変貌した。この吊り橋が完成したからこそ、伊藤新道は再開通できたとさえいえるだろう。現在の伊藤新道に付けられている吊り橋のなかでは、もっとも重要な存在だ。

⑨八畳大岩

ランドマークとなる湯俣川右岸の大きな岩。大きな四角形で、上に座って休むこともできる。この岩の山側の斜面を登っていった高台は、伊藤新道を見下ろしつつ、湯俣川が流れる方向に位置している燕岳を遠望でき、すばらしい天然の展望台になっている。ただし、道があるわけではなく、完全に未整備。斜面は崩れやすく、転落・滑落の危険がある。僕はいずれここに最低限の手を加えたうえで「燕望台」のような名前を付け、多くの人が安全に絶景を楽しめる場所にしたいと夢想しているが、いまのところは誰もが楽に登れる場所にはなっていないのが正直なところだ。

⑩第五吊り橋跡(2024年損傷により撤去)

ここは「谷」の区間と「森」の区間の境目。登りで伊藤新道を使えば、その先の広場から山の斜面に入っていく。下りならば、ここからが水量に行動が大きく左右される伊藤新道の核心部分というわけだ。付近は水量のわりに河床が広く、周囲の崖からの落石をあまり気にしないで休憩できるのがいい。ここまで来てから水流の強さが恐ろしくなったときは、頑張って三俣山荘へ引き返そう。しかし“茶屋”に避難小屋さえ完成してしまえば、かなり楽になりそうだ。

⑪茶屋

「まるで峠の茶屋がありそうな場所」だからと、三俣山荘では昔から“茶屋”と呼んでいたポイント。2023年にクラウドファンディングで資金を集め、2025年には作業(避難)小屋を建設することが決まっている。周囲が急峻な崖ばかりの伊藤新道にあって、ここは眺望がよいうえに冬でも雪崩を避けられそうな地形で、作業(避難)小屋建設にはたしかにちょうどいい。予定よりも建築が遅れているとはいえ、伊藤新道の安全性を高めるために、ぜひ早く完成してほしいものだ。砂礫の地面は水はけがよく、周囲にはブルーベリーの一種であるクロマメノキがたくさん繁茂している。その実が甘くなるのは秋以降だ。

⑫野湯

⑬白影の滝

時間と体力に余裕がある方にお勧めしたい “寄り道スポット”が、自然に湧出した温泉が溜まっている“野湯”と、真っ白な岩が印象的な“白影の滝”だ。誰が作ったのか三俣山荘でも把握していないらしいが、岩と土嚢で囲ってお湯を溜めた野湯の水位は、通常ならば足湯ができる程度の深さ。しかし、これがまさに適温なのだ! 手間はかかるが少し掘り込めば、寝そべって全身浴もできなくはない。この野湯は伊藤新道を三俣方向へ高く登って行った場所から見下ろすこともできる。この野湯の前の沢をさらに少し遡った裏にある白影の滝は、火山性の成分で白くなった岩や湯の花のような黒い物質でモノトーンの絵画のような雰囲気を醸し出しており、じつにフォトジェニック。そこを流れる水は光によって淡いホワイトブルーに見えて、これもまたきれいだ。これらの場所までは第五吊り橋から湯俣川を直進するか、いったんルート通りに山腹を登ってから、赤沢のところで沢を下っていく。いずれにしても最後に湯俣川を左岸から右岸に渡らねばならず、渡渉に失敗すると滝のような段差を数m下まで落ちる危険がある。増水時は無理をせず、潔く断念するしかない。

⑭赤沢

伊藤新道が三俣に向かうルートはこの沢の右岸につけられており、ここから先はすさまじい急登だ。この急登が体力的にいちばんつらかったと、のちに振り返る伊藤新道の経験者は多い。だが、伊藤新道の再開通以前から、赤沢までは定期的に最低限のルート整備が行われていたこともあり、要所にはロープもつけられている。慎重にゆっくりと登っていけば、いつしか標高は上がっていくだろう。赤沢自体はとても浮き石が多い場所で転倒しやすく、気が抜けない。ヘルメットのありがたさをもっとも感じるスポットかもしれない。

⑮鷲羽岳山腹への急登

以前から手を入れられていた赤沢からの急登だが、一部には崩落した場所もあり、道迷いを起こしやすい場所もなくはない。疲れていても気を抜かず、注意して歩行しよう。途中には登山地図アプリでも位置が確認できる「ガオーの木」というポイントがあり、なんでもクマの爪痕が付いているらしい(この名称は、クマが吠える“ガオー”という声から名づけられたとか……)。とはいえ、この区間を何度も歩いている僕でも、いまだどれがガオーの木なのかわからないのだ。この地名をひとつの目安として伊藤新道を歩くと、むしろ戸惑って道迷いを起こしかねない。アプリ上の地図でいつのまにか通り過ぎたとしても、気にせずスルーしたほうがいい。

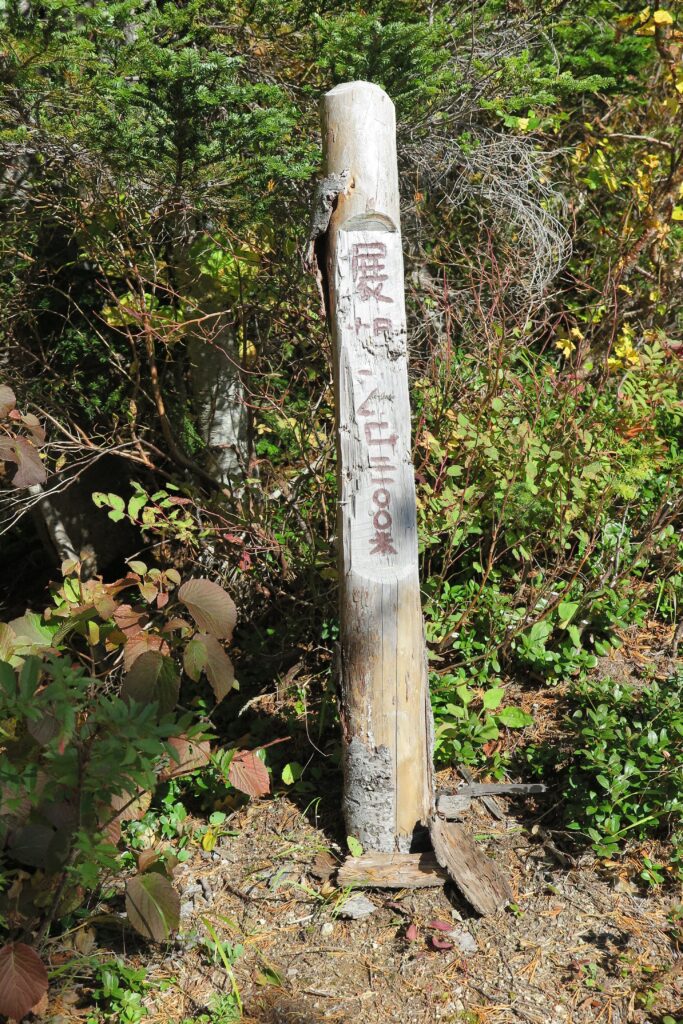

⑯展望台

黒っぽい槍ヶ岳の手前に、赤茶けた硫黄尾根が横たわるという絶景が見られる。三俣山荘からここまでは昔から毎年整備を行ない、正式に登山者にも案内していた。立派な看板も設置されている。しかし登山地図などには登山道として紹介されていなかったため、以前はここまで歩く人は少なかった。伊藤新道の再通行が実現した今、改めて注目を浴びているスポットである。

⑰第一庭園

鷲羽岳の山腹を巻く区間には「第一庭園」と「第二庭園」と名付けられた平坦な場所があったが、現在の第二庭園はすでにヤブと化し、初見ではそこが庭園と呼ばれていたことはもはやわからない状態だ。つまり、第二庭園という地名と場所はもはや存在しないと考え、途中に一カ所「第一庭園」があるとだけ覚えておいたほうが、混乱しない。ちなみに、かつて正一さんは、この第一庭園で2人の遭難者を荼毘に付し、埋葬したことがあると話していた。今では考えられないが、昔はそういう時代だったのだ。そんなわけで、ここは庭園という名前ではあるが、一種の墓場でもある。

⑱三俣山荘

伊藤新道を登り続けていくと、いずれ森林限界を超え、ダケカンバやナナカマドが美しい森の区間を脱出する。鷲羽岳と三俣蓮華岳を結ぶ稜線の鞍部が近付いてくれば、三俣山荘はもうすぐだ。だが、小屋に宿泊する登山者の声が響き渡り、発電機の音が大きく聞こえてきても、ハイマツに覆われた三俣山荘は最後の最後まで姿を見せない。なかなかもどかしいが、突然赤い屋根の建物が現れれば、やっと一息。これでもう伊藤新道を歩いていたときの緊張感から解放される。展望がよい場所を探して鷲羽岳の山腹を見れば、その右側にうっすらと水平の線が見えるだろう。それが、ここまで歩き続けてきた伊藤新道の最後の区間なのだ。

(このレポートは、山雑誌『PEAKS』に執筆した記事をもとに画像を大量に追加し、大幅にリライトしたものです)

(写真/文・高橋庄太郎)